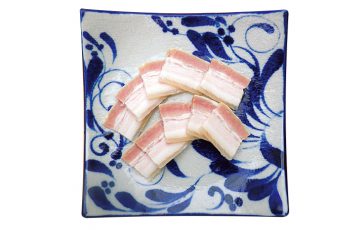

ラッキョウの塩漬け

ラッキョウの漬物といえば福神漬けと並んでカレーのお供の代表だ。しかし、たいていは甘酢漬けが一般的。今回紹介するのは「塩漬け」だ。ラッキョウの持つ辛さや香りがそのまま活かされていて、様々な料理にも使うことができる。

ラッキョウのクンラとは?

ラッキョウが好きだ。カレーについてくる甘酢漬けも、あればいくらでも食べてしまう。僕の場合、ラッキョウを食べるための台としてカレーが存在していると言ってもいいくらいだ。

ラッキョウ漬けとして一般的なのは甘酢漬けの方なのだが、今回紹介している塩漬けも、なかなか捨てがたい。ラッキョウの持つ辛さとネギの仲間特有の香りもしっかり残っているから、刻んでタルタルソースに混ぜたりと様々な料理に応用できる。島ラッキョウのようにカツオブシをかけて食べるのもいい。僕はオリーブオイルを少しかけて食べるのが好きだ。

ちなみに、沖縄ではラッキョウクンラのネーネーがいいとされる。クンラとは「ふくらはぎ」のことで、ラッキョウのようなふくらはぎをしたオネエチャンがサイコーというわけだ。沖縄のラッキョウは島ラッキョウと言われて本土のものより小振りでスッキリとしたラインをしているから細身のふくらはぎがいいのだろう。ちなみにこのフレーズはラッキョウクンラ(ラッチョウクンダ)、ハチ(ハチャ)ガマクー、ビーラー(ヒーラー)カタバイと3つセットになっていて、あとの2つは蜂のようにくびれた腰(ガマクー=腰)、ゴキブリのようななで肩(カタバイ=肩)という意味だ。蜂のような腰は分かるが、「ゴキブリのような」は褒め言葉の形容詞としてどうなんだろうかと思ってしまう。

ラッキョウも小粒のものから、かなり大きなものまで様々ある。当然ながら大粒のものは漬かるまでに時間がかかる。早く食べたい人は小振りなものを選ぶこと。しかし、その代わり剥く手間はかかる。どっちがいい?

サッと洗って土を落とし、頭とお尻を切ってから表面の薄皮を剥き、再度洗う。この作業がなかなか面倒くさい。ラッキョウ漬けを作る際のメイン作業がコレ。

漬ける前にザルにあけて、風に当てて乾かす。食材の表面の水分が多いとカビやすくなってしまうというのは保存食作りのほとんどに共通して言えることである。

写真・文 鈴木アキラ

1960年生まれ。料理と刃物研ぎが大好きな飲んべえアウトドアライター。「アウトドアで活躍!ナイフ・ナタ・斧の使い方(山と渓谷社刊)」ほか著書多数。

【材料】

ラッキョウ500g程度、水500ml、塩50g、タカノツメ2~3本

【作り方】

1. 漬けるための塩水を作る。水500ml:塩50gとしたが、つまり10:1。1割の濃さの塩水と覚えておくといい。混ぜてよく溶かしておく。

2. ラッキョウを洗う。たいてい土が付いたまま売っているはずだから。いくつかくっついているものはバラしておく。

3. 頭とお尻を切り落とす。

4. 表の薄皮を剥き、剥いたものは水を張ったボウルに入れておく。

5. ここで再度洗う。薄皮の残っているものを落とす意味もある。

6. 重ならないようにザルに並べて日陰の風通しのいいところで乾かす。

7. 煮沸消毒したビンに詰め、タカノツメを入れてから塩水をラッキョウがヒタヒタになるまで注ぐ。

8. 5日くらいしたらビンのフタを開ける。塩水が泡立っているはずだ。熟成発酵している証拠。

9. 泡が消えたらまたフタをして2~3日ごとに様子を見る。

10. 10日から2週間で少しこなれてくる。

11. 約1ヶ月たったら食べ頃。