人体にとって寄生虫は害をなすものだが、果たして野生食材調達の楽しみと寄生虫に侵される確率を天秤にかけた時、我々アウトドアマンはどちらを選択するべきか。ここでは日本で最も寄生虫を宿していそうな人間を検体に、より実践的な知見を広めたい。

本文/服部文祥

今回行った検査

寄生虫・卵検査(2回採取)

便を1日目と3日目の計2回採取、冷蔵便で検査機関へ輸送することで寄生虫および卵発見の確度が上がる高精度な検査キットを用いた。検出可能な原虫、蠕虫は大まかに50種以上となり、野生食材に潜む多くの寄生虫をカバーしている。

検出可能な寄生虫の代表例

| 大腸バランチジウム | 大腸バランチジウム | メニール鞭毛虫 |

| クリプトスポリジウム属種 | サイクロスポラ属種 | 腸レトルタモナス |

| 赤痢アメーバ | ヒトエンテロモナス | ランブル鞭毛虫 |

| 戦争イソスポーラ | 肉胞子虫属種 | カイチュウ |

| 肝毛頭虫 | 槍形吸虫 | 広節裂頭条虫 |

| 瓜実条虫 | 単包条虫 | 多包条虫 |

| ギョウチュウ | 肥大吸虫 | 鉤虫属種 |

| 縮小条虫 | 肺吸虫 | 日本住血吸虫 |

| 糞線虫 | 無鉤条虫 | 有鉤条虫 |

| 鞭虫 |

寄生虫検査結果

寄生虫卵及び寄生虫

ー 陰性 ー

一般的な日本人に比べて圧倒的に野生肉を生食する機会が多い服部だが、残念ながら(?)その身体に寄生虫の存在は認められなかった。無論、この結果には個人差や運も関係するため、生食を全面的に肯定するものではない。

便中白血球

ー ごくわずか ー

同検査の望ましい結果は陰性だが、服部からは少量の白血球が確認された。これは感染性腸炎(大腸型)に見られる現象であるものの、服部に下痢の症状はない。なお、この胃腸炎は野生肉の生食の有無に関わらず、一般的に起こり得る感染症である。

酵母

ー 多数 ー

陰性または少数が望ましい結果だが、服部の腸内には多数の酵母が存在する。人間においてこれは下痢の原因となるものの、改めて服部に下痢の症状はない。健康なウサギの便に多数存在するゆえ(消化を助ける)、服部は独自の進化を遂げたのかも。

イワナも鹿も刺身でたっぷり食べてます

川魚という理由でイワナの刺身を否定する人がいる。基本的には賛成である。人家より下流に生息するイワナの刺身は私も食べない。寄生虫対策というよりは、大腸菌や化学物質汚染への抵抗感からだ。源流域のイワナにも寄生虫は付いている。よく見るのはハリガネムシとチョウモドキである。ハリガネムシはグロテスクだが、生きたまま飲み込んでも人間には寄生しない(伝聞です)。今のところ源流域のイワナから、人間に寄生する寄生虫は検出されていない。肺ジストマだけ、ごくわずかだが可能性があるようだ。

肺ジストマはサワガニに寄生しそれを食べた人間がごく稀に寄生される(らしい)。私が釣りをする源流域は寒冷地なので、サワガニの生息数は少ない。極たまに見かけることもあるが、イワナの胃袋からサワガニの部分が出てきた経験はない。

寒い源流域に暮らす暑がりのサワガニがたまたまいて、そのサワガニが肺ジストマにたまたま寄生されていて、源流域のイワナがたまたまそのサワガニを食べ、それを私がたまたま釣り上げ、さらに私が食べようとしたときにイワナの身の部分(刺身)に肺ジストマがたまたまいる。そんな確率はいったいどのくらいなのだろう。

そのほぼゼロに近い確率を怖れてうまい刺身を食べないのは、私には馬鹿げてみえる。中流域の堰堤下で釣るイワナと、源流のイワナをごちゃ混ぜにして、寄生虫の不安を煽るのは単なる無知の過剰反応である。

鹿刺しについても、肝炎ウイルスと寄生虫の観点から、厚生労働省が生食をしないように呼びかけている。イノシシやブタの筋肉からは、肝炎ウイルスが検出されてきた。鹿からは肝炎ウイルスが検出されたことはなかったにもかかわらず、鹿刺しを食べた人が肝炎になるという事象が続いた。それらはイノシシを解体した道具類をきちんと洗わず(消毒せず)に鹿の解体に使ったからと推測されていた。

ところが数年前に、鹿そのものから肝炎ウイルスが検出されたと厚生労働省が発表した。鹿肉の生食によると思われる肝炎も数件発生した。そのため、現在では鹿の生食は「よくない」ことになっている。

一方で、我が家ではまったく気にせず、鹿刺しを食べている。ニンニク醤油で食べると劇的に旨い(石川竜一はチョイ塩が一番と言う)。おそらく日本中の狩猟者とその家族は今でも当たり前のように鹿刺しを食べているはずだ。にもかかわらず肝炎の報告は、ごく一部のほんの数えるほどである。肝炎ウイルスが検出された肉の元である鹿が、そもそも健全な鹿だったのかさえよくわからない。

おそらく何万食と食べられている生食のうち、発症が数件の肝炎を怖れて、目の前の健康そうな鹿の背ロースを食べないのも、源流イワナと同じく私には馬鹿げてみえる。

チベットではマツタケが毒キノコとされていて、日本人が目の前で食べてみせても地元の人は食べないという。鹿肉も上手に火を入れれば、それはそれで非常においしく、わざわざ肝炎に罹患する危険を冒してまで刺身で食べる必要はないのかもしれない。私もイノシシやネズミを好んで生食はしていない(イノシシの内ロースの刺身は絶品です)。

人間が火を手に入れたのがいつなのかは、いろいろな見解があるようだ。ただホモ・サピエンスの食事で加熱が一般的になったのは、長くても数万年前からではないかと私は考ている。火を操るようになるまで、我々の祖先はすべての肉を加熱せずに食べていた。数万年前と現代のヒトの免疫能力を簡単に比較はできないことはわかっている。

それでも私は、わずかな危険性を過剰に怖れて、おいしい刺身を敬遠するのは、思慮の浅い愚かな判断で、人生の楽しみを失うことだと考える。飲めるほどきれいな水に泳いでいる健康なイワナの刺身はおいしくいただく。山の中を駆け回っている健康な鹿の刺身もおいしくいただく。人里に近い汚染された個体と山に暮らす健康な個体を一緒にして、可食不可食を語るのは、すくなくとも賢明なことではない。なにをどう食べるか自分で判断するのも、食料調達の楽しみであり、個人の自由である。その自由に介入する発言は不快だし、知ったかぶりの過剰反応は害悪である。

刺身には加熱で壊れてしまう栄養素を摂取できるという効用もある。北極圏に暮らす人々は生活の知恵として、アザラシの生肉や発酵させた魚を積極的に食べることでビタミン不足から起こる壊血病を避けていた。日本でも、山菜を食べられない秋に長く山に入っていると、イワナを刺身で食べると調子がいい実感がある。

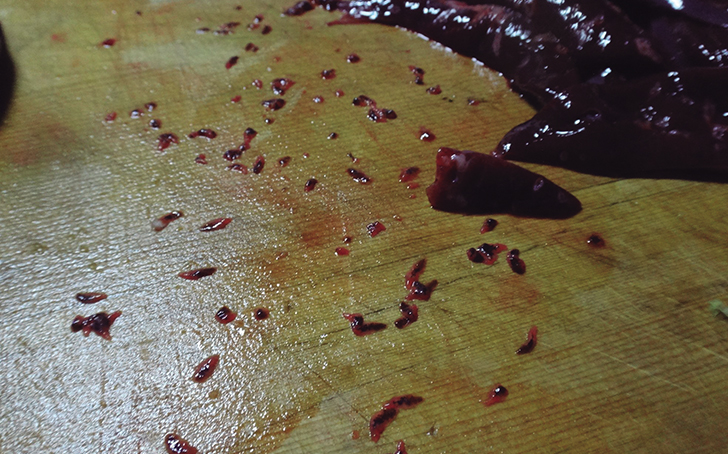

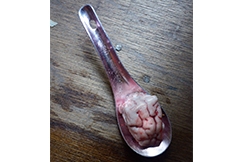

鹿の解体中に肝臓から大量に現れた、おそらく槍形吸虫。野生食材を食すうえで、寄生虫を目にする機会は多い。

寄生虫の検便

四月の上旬も小蕗に籠って、反消費生活を楽しんでいたら、横浜から検便の結果が届いていると連絡が来た。まだ検査結果は開けていない段階での気持ちを記しておく。

おそらく私の腹の中には寄生虫は入っていない。生食できるものは生食しているものの、寄生虫には気をつけているからだ。大食らいのわりに痩せているので、もしかして、寄生虫が入っているかもしれないとどこかで期待する気持ちもある。寄生虫は宿主に害を及ぼすものばかりではない、というのが私の持論だ。そうでなければ、進化の過程で寄生虫は淘汰されてしまう。その持論を実証するためにも、寄生虫が入っていてほしいとどこかで考えている。

四月八日、横浜に戻って、届いていた検査結果を開けた。

「寄生虫陰性、酵母多数」と記されていた。

寄生虫はとりあえず今回の検査では、検出されなかったということだ。やはり少し残念である。陸上のマスターズ大会で優勝したり、一五〇〇メートル走四五歳以上の横浜市記録を持つ健康優良オヤジの腹の中に寄生虫がすんでいたら、健康の概念がくつがえることになったのだが……。

酵母の検査結果「多数」に関しては、ちょっと調べた範囲では善悪健康不健康の判断がつかなかった。基準値(推奨値)は「陰性かごくわずか」なので、簡単に言えば陽性ということなのだろう。私の便には真菌が多いものの、その種類までは今回の検便では特定できないということだろうか。腸内フローラが複雑でよいと思うことにした。

人体は小さな生態系

山旅でも廃村でも、寄生虫の感染や食中毒にはかなり気をつけている。すべての寄生虫を排除し、こまめに消毒を繰り返す……わけではない。それは生きることと真逆である。

哺乳類の皮膚の上にはたくさんのダニが生息している。自宅に小さな虫が入り込んだだけで大騒ぎする人の顔にもたくさんの顔ダニが生息している。消化器官の中には、菌やバクテリアが多数生息している(腸内フローラ)。

我々は自分が一個人だと思っているが、一人の人間は多くの小さな生き物の集合体であり、一つの生態系ともいえる。体内や身体の表面で生息しているそれら小さな生き物は、その宿主にとって害ではない。バランスが取れているなら有益なのだ。寄生する生物や菌や細菌(バクテリア)も宿主が健康に生きながらえることで、自分たちも健全に世代交代を繰り返すことができるからである。

とくに消化器官にはたくさんのバクテリアが生息し、消化吸収のために個体(本体)はそれらバクテリアを利用している。ウシや鹿などの草食動物(反芻動物)が、ほとんど草しか食べないのに筋肉質の大きな身体になれるのは、胃の中でバクテリアをたくさん育て、そのバクテリアをタンパク質として摂取しているからである。反芻動物の胃袋はセルロースを分解して糖類を作り出すバクテリアを増やすことと、タンパク質として取り込む用のバクテリアを増やすことの二つを行なう工場のようなものである。あまり効率のよい方法ではなく、たくさんの材料(草)が必要なため、反芻動物の胃袋は巨大で、四つの部位にわかれている。

人間も草食動物ほどではないが、同じことをしている。菜食主義者のなかには、反芻動物の消化能力を取り込むべく、反芻動物の胃袋の内容物(ゲロッパチ)を食べる人さえいる。また、日頃の食事に繊維質が極端に少ないツンドラの民は、トナカイの胃袋の中身(消化中のコケ)をすすんで食べる。

菜食主義者やツンドラの民のおこないを考えると、消化器官に弾が入った鹿は刺身で食べないほうがいいという意見の根拠は消えてしまう。消化物によって肉が汚染されるとは簡単には言えないのだ。さらに、第二次世界大戦中のウクライナでは、馬糞をそのまま食べて飢えを凌いだという報告がある。こうなると草食動物に関しては、胃の内容物どころか大腸から直腸の内容物でさえ、汚いとは簡単にいいきれないことになる。もはや汚染とはなにかという問題だ。

山で地面に落としてしまった食べ物と、山手線の床に落としてしまった食べ物はいったいどちらが汚いのだろう。山で落とした食べ物は土がついて汚く見えるかもしれないが、もし、どちらかを食べろと言われたら、私は迷わず山で落とした食べ物を選ぶ。山に入って風邪の症状が二日も出なければ、それ以降の登山期間中に風邪を引くことはない。風邪のウイルスが皆無だからである。風邪ウイルスは人間が媒介する。本当の意味で汚いのは、泥汚れや体脂汚れではなく、集団生活で生活する人間そのものなのだ。

SARS、エボラウイルス、狂犬病ウイルスをはじめとして、さまざまなウイルスの自然宿主として、しばしばコウモリが挙がっている。コウモリは、じめじめした洞窟のなかで集団で眠り、夕方には空を飛び回って広範囲に移動する。生き物に伝染して増殖することを目的としているウイルスにとって、コウモリはとても都合のいい生き物なのだ。もっとも最近では地球全土にはびこった大型ほ乳類であるアフリカ類人猿の一種が、群がって騒ぐのを非常に好むうえに、巨大な飛行装置で大陸規模の移動を頻繁に行ない、コウモリ以上に好都合な生物としてウイルスに好まれ、増殖に利用されることが増えている。

病原菌的な意味合いで汚いのは人間に他ならない。

ただ人間も負けてはないない。ウイルスや寄生虫を毛嫌いするホモ・サピエンス自身が実は、地球や生態系にとって悪性ウイルスであり、悪性腫瘍であり、毒性の強い寄生虫かもしれないという可能性をチラリとさえ考慮することなしに、現世人類の都合だけを考えて地球環境を破壊することの自己弁護にウイルスを利用し、経済活動の拡大を自己正当化しつづけている。

服部文祥の生食一例

寄生虫・食中毒対策を含む何をどう食べるかを自分で判断するのも醍醐味

街で普通に生活していても感染性腸炎などは日常的に起きている。本来はフィールドを問わず、すべての人間が知識と技術を持って何をどう食べるかを判断することが自然であり、それが食料調達の醍醐味とも言える。

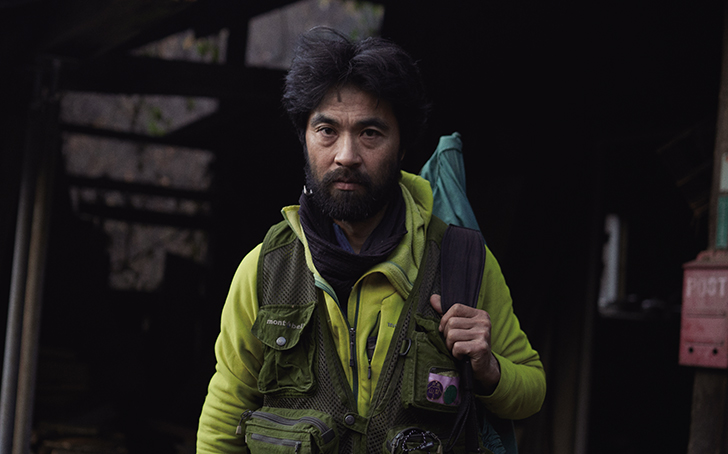

ー 今回の検体 ー

生食上等のサバイバリスト

服部文祥

電気製品や連絡手段を持ち込まず、現地で得た食糧を原動力に山旅を続けるサバイバル登山家・服部文祥。今まで生食した獲物は数知れず。その結果、独自の生態を構築しているようにも思える。