「Where is TROUT?(トラウトはどこだ?)」

それは私が、この旅で幾度となく口にすることになるセリフだった。世界的ガイドブックも、インターネットも、その情報は不正確なうえに古く、なんの役にも立たなかった。イギリス統治時代に放流された鱒を求め、インドヒマラヤの麓を訪ね歩いたサバイバル登山記。

文/服部文祥 写真/亀田正人

服部文祥

2017年は年始から自著の出版が相次ぎ、販促活動のトークなどで都内をたらい回しにされた。その反動かGWは、6月30日発売の小説『息子と狩猟に』(新潮社)のゲラを投げ込んで、インド行きの飛行機に飛び乗った。アマゾンプライム、NHKBSなどの出演も相次いでいる。ツイッターもはじめた。

ガンディー国際空港は、懐かしい臭いに満ちていた。

二〇年前は、空港を出た瞬間にインド人ポーターたちが「荷物を運ばせろ」と押し寄せてきて、押し合いへし合いしながら、「ガバメントバス(公共路線バスはどこだ)!」と連呼したものだが、二一世紀に入ってインドも洗練されてしまったようだ。それでもクミンと汗と排気ガスに糞尿が混じった心温まる臭いはかわらなかった。

空港に入っている二四時間営業の両替屋は、街中よりレートが一割ほど悪く、かつ、意味不明の税金まで持って行く。インドはルピー持ち出し禁止を国策としているので、日本で事前にルピーを手にすることはできない。多くの旅行者は、空港でとりあえず一万円だけルピーに替え、残りは後日両替する。我々もそれに習って両替し、タクシーとの交渉に入った。

シムラを経由して、ヒマラヤ前衛の街ロイルーまで三〇〇キロ強。タクシーの適正料金を知る術はなく、二〇年前のやり方に則って「プライスダウン」を連呼してしていると、タクシー会社の事務員は困った顔をして料金表と電卓を持ち出してきた。インドの運輸省(なんてものがあるならそこ)の許可を得た料金があるらしい。事務係の青年が、デリーから各街への距離表を広げ、ロイルーを示し、計算機を叩いて料金を提示した。「適正料金をモットーとする誠実ビジネスマン」という顔をしているが、料金表を出してくる前に提示していた金額は、計算機に表示された金額の倍だったはずだ。

大枚二二〇ドルを払って、レシートを受け取り、タクシーに乗り込んだ。まだインドに上陸して小一時間しか経っていないが、ぐったり疲れた気がする。

かつてのインドのような喧騒と客引きはなかった

デリーのタクシーの言い値は高かったが、ごねていたら、正規?の値段表を出してきた。運ちゃんに「いくら払った」と聞かれ、正直に答えたが、ぼられていないと言っていた。デリーからシムラ経由ロイルーまで220ドル。

旅の始まり

フィールダーがもともとアウトドアファッション誌としてスタートした過去は、今や編集長のカワサキにとって赤面ものの思い出である。一七号あたりから徐々に獲物と野宿と焚き火、刃物や銃器という、いわゆる「わんぱく少年の夢」に路線変更して、地道に売り上げを伸ばし、今では認知度もそこそこ高まった(あくまでアングラで、市民権を得たわけではない)。フィールダー誌上に掲載した私の報告をまとめた『獲物山』もそこそこ売れているらしい。

そんな背景からか「今ならなんでもできますよ」とカワサキが言った。どんな取材旅行もOKということである。

「じゃあ、インドだな」

インドの渓にトラウトが生息していることを知ったのは、二〇〇一年にインドヒマラヤにスキーツアーに行ったときのことである。

一八六四年、イギリス帝国は、まずオーストラリアへ帆船でブラウントラウトを運ぶことに成功した。そしてその四年後にはインドにもブラウントラウトが運ばれた。スエズ運河開通前なので、イギリス生まれの鱒は、赤道を二回越えてインドに降り立ち、今ではヒマラヤの麓で自然繁殖を繰り返して、私に釣られるのを待っているというわけである。何ともロマンあふれる話ではないか。

私とカメダ(カメラ)は、最大二〇日くらいインドで遊ぼうぜという勢いだったが、出版社でまじめに働くカワサキには無理だった。許された日数は一〇日間。日本とインドの往復にそれぞれ一日づつとられるので、インド滞在は八日。インド国内での入下山(移動)に最低一日はかかるとみると、山旅ができるのは最大で六日間しかない。

電柱を壊している、のではなく、飛行機でギシギシになった関節を伸ばしている。深夜着の飛行機からすぐにタクシーに乗り換えてヒマラヤに向かった。金はかかったが時間は節約できた。

トラウトはどこだ?

デリー空港を出発したタクシーは、デリー名物の渋滞につかまることなく夜中の郊外を疾走し、朝には高原都市のシムラに入っていた。「チェンジマネー」とタクシー運ちゃんに連呼するのだが、「朝早いし、中心地まで行くのは無理だ」と客の要望を無視して、さらにアクセルを踏み込んだ。

高原都市だけあって道はくねくね。しかも、タクシーの運ちゃんはなぜか急いでいる。携帯に奥さんから電話がかかってきて、不機嫌そうに対応している。デリーに戻ったら、親族の集まりがあるらしい。

細い山道で、突然の渋滞に出くわした。くねくね道のドライブでフラフラだったので、休憩にちょうどよかった。車を降りて渋滞原因を見に行くと、崖崩れで道が埋まっていた。国道のはずだが、さすがはインドである。迂回路はない。インドのトラウトに出会う山旅はこれにて終了、ここからはハシシ(大麻)とカレーのバカンスです、という可能性もあった。とりあえずインド的に待つしかない。

木陰で休む私を、タクシーの運ちゃんが呼んでいた。下りていくと、赤い4WDの前に金持ちそうな男が立っていた。ロイルーでホテルを経営しているという。

「AC付きで一部屋1000ルピーだけど、どうだ」

トラウトのことを訪ねる。

「フィッシングか? ロイルーの前を流れるパッバル川にトラウトは少ないぞ」

「え? インターネットにトラウトのグッドエリアだって書いてあったけど?」

インド、トラウトで検索するとロイルー周辺の釣り場がたくさん紹介されている。パッバル川沿いに古い養殖場があるからだ。

「いや、今は少ないな」

「Where is TROUT?(トラウトはどこだ?)」

それはこのあと、この旅で何度となく口にするセリフだった。

「ルピン川にはたくさんいるよ」

「ルピン川ってどこだ?」

「山を越えた隣の渓だ」

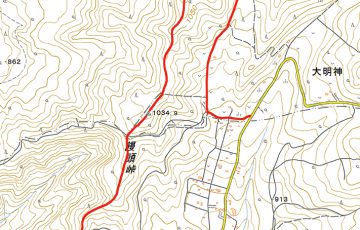

私は地図を出して、カワールという村の下を流れる川を指した。

「そうそう、この川だ」

「トレッキングで行けるのか?」

「いや、バスがある」

我々の地図には山道すら描かれていない。

「ロイルーには鱒の養殖場があると、インターネットで調べたら出てきたけど?」

「ああ、養殖場はあるよ」

「じゃあその上流にだって魚はいるはずだろ?」

「水が冷たくて、流れが急だから」

言っていることの筋は通っている。横からタクシーの運ちゃんが口を挟んできた。ホテルの経営者の車に乗り換えろという。崖崩れがいつ復旧するかわからないし、ホテルの車でホテルに行けば、ホテルを探す手間ははぶける。トラウトの情報もある。そして運ちゃんは早くデリーに帰れる。

検討の余地はあるが、私はできればロイルーの先のチルガオンまでタクシーで行きたかった。チルガオンまで入っていれば、明日にでも徒歩旅行がはじめられる。ただ、チルガオンにホテルがあるかどうかがわからない。

「小さいのがあったと思うけど、きたないぞ」とオッサンが言った。

この出会いに乗るかそるか、悩んでいると、上流から車が下りてきた。ブルトーザーが早くも道を開けたらしい。さすがはインドである。「行くぞ」と運ちゃんに声を掛け、タクシーに乗り込んだ。

道路拡張工事中に崩してしまったようだ。10時間ぐらいダメかと思ったら2時間ほどで復旧した。ただ、落石が来ないことを神に祈りながら通過するという感じだった。

シムラの街並み。灼熱のインドを体験すれば、山の斜面に密集して家を立てることも納得できる。標高2200メートルでカルカッタに比べれば格段に涼しく、かつては夏季の首都だった。

自生大麻が茂る河原で牛の死体を野良犬が食らう

野良牛がうろついているのはインドの日常。ポーカーフェイスの牛たちがなにを考えているのかはよくわからない。河原にはいたるところに大麻が自生している。

麓の街チルガオン

ロイルーは思っていたより大きな街だった。通過してそのままチルガオンを目指す。

チルガオンは三〇〇メートルほどで商店街が終わるような、小さな街だったが、タクシー乗り場の横にHOTELの文字があった。

運ちゃんに「フィニッシュ」と言って、タクシーからザックを下ろす。その横で運ちゃんが何か私に訴えている。ロイルーまでの約束が、チルガオンまで来たので、超過料金を払えということだろう。もちろんボーナスも含めて払うつもりだった。だが、チェンマネをしていないのでルピーは出せない。千円札を二枚渡して「デリーでチェンマネすれば千ルピーだ」と言った。

運ちゃんの目が泳いでいる。なにを考えているのかは想像がついた。

――チルガオンまで来たことは会社に言わず、ボーナスはポケットに入れる。日本人の言うことを信じるならなかなかの金額だ。だが日本円のレートを知らないので確証はない。もし日本円を突っぱねてルピーでの支払いにこだわると手にする額が下がるかもしれない。親戚の集まりもあるので早く帰りたい。日本人なので信用できそうだ――

英語を探している運ちゃんに「ゴーアヘッド」というと、笑ってタクシーに乗り込んだ。デリーで両替して驚くことだろう。

ホテルに荷物を降ろし、二階のレストランでとりあえずチャイを注文する。これ見よがしに地図を広げると、目論見通りインド人が興味深そうに覗き込んできた。トラウト、フィッシング、と言うと、頷いている。魚はいるのだろう。養魚場という英語を知らないので、トラウトオフィスとかフィッシングオフィスとか言っていたら、九キロ上流にあると返ってきた。

九キロ? 別の街か? なにもかもあるインドに、ないものが二つある。清潔と正確さだ。もはや『ロンリープラネット(世界的ガイドブック)』やインターネットは参考程度と考えたほうが良さそうだ。

街に両替屋を探したが、影も形もない。ATMを薦められておそるおそるVISAカードを入れたが読み取りすらしてくれない。銀行と貴金属店で交渉するがダメ。どこならできるか聞くとロイルーの郵便局ならできるだろ、とチョーテキトーな答えが返ってくる。そもそも観光地ではないので外貨など見たこともないのだろう。そんな街で両替ができるわけはなかった。

いろいろな交渉をたっぷりしてきた気がするが、インドに降り立ってまだ一六時間しかたっていなかった。それでもまあなんとか、徒歩旅行をはじめられそうなヒマラヤの麓にはついているのだ。問題はいくつか抱えているものの、野宿しながら釣った魚を食べればルピーはいらない。水とバナナとマンゴーを購入し、ホテルのカレー(これは旨かった!)を食べて汚いベッドの上にシュラフを広げた。

円もドルもたっぷりあるのにルピーがない。インド旅行ではしばしば起こるルピー貧乏に陥った。ビザカードをおそるおそるATMに入れるが反応なし。ルピーがないのでとっとと山に入るしかない。

果物は安くて旨い。黄マンゴーが1キロ60ルピー(約120円)、赤マンゴーが1キロ80ルピー。山奥でも街でも同じ値段だった。バナナは6本20ルピー。

養魚場とチベット村

朝、薄暗いうちに、数頭の野良牛と一緒に上流を目指す。牛がなにを目的にしているのかはわからない。我々の目的はとりあえず養魚場だ。

上流へはまだ車道がつづいていて、バスも走っているらしい。我々は、渓を観察しながら徒歩で進む。道の脇に点在する家屋にはチベット風の建築が混じるようになり、斜面には段々畑が増えてきた。

地面に石を敷いて屋根をかけただけの火葬場があり、その火葬場を見下ろす階段で青年が物思いにふけっていた。小さな村に入るとチャイ屋の店先でオッサンが新聞を広げていた。我々もザックを下ろして、チャイを頼む。

「フィッシングオフィス?」と聞くと、「すぐ上にある」と教えてくれた。

「この渓にトラウトはいるか?」

「少ない」

ロイルーのホテル経営者と同じことを言った。

「Why?」

「わからない。でも、フィッシングオフィスのすぐ下ならちょっと釣れるからやってみろ」

「Where is TROUT?(トラウトはどこだ?)」

「山の向こうの渓ならたくさんいるだろう」

これもホテル経営者と同じことを言った。

別々の場所で複数のインド人の意見が一致したらそれは真実というのが、二〇年前にインド自転車旅行で得た教訓だ。上流はあきらめて、となりの渓を目指したほうがいいのかもしれない。

山を越えるバスがあるという話も同じだった。バスの時間を聞くと、周辺にたむろするインド人に声をかけている。

軽いすったもんだがあり、バスは一日一本で二キロ下流の辻を一一時半に通過する、と落ち着いた。我々はサバイバルスタイルなので、時計を持っていないが、チャイ屋の壁に時計が架かっていた。

時間があるのですぐ上にあるという養魚場にいってみることにした。

いよいよトラウトを求めて歩き出す

早朝、牛とともにチルガオンから徒歩旅行を開始した。山肌が渓に迫り出し、空が狭くなっていく。段々畑、チベット風家屋が増えていき、モンゴロイドっぽい顔の人もいる。ところどころ見えるパッバル川の流れは急流で太く、生命感は少ない。