温めはじめた卵がヒナになってるまでに四つほどのハードルがある。発生する、細胞分裂を続ける、殻を割って出る、元気なヒナとして立ち上がる、という四つである。それぞれのハードルで二割りほどが脱落する。一〇個温めたら八個発生し、八個の二割りが脱落して六・四個育ち、二割り減って五個強が殻から出て、最終的に立ち上がるのは四羽くらい。最初の半分以下になってしまう。

殻に穴をあけたものの、力尽きるヒナは哀れである。だが手伝って殻を割ってやっても、自分で出てくる力のなかったヒナが、立ち上がることはない。

ヒナを購入した時は、六羽の元気なヒナが送られてきた。だからだろう、元気なヒナの裏には同じくらいの死んでいった命があるということまで、考えがいたらなかった。実際に自分の家の孵卵器で孵化させて、ニワトリの厳しい世界を自分の目で見れたのは、興味深い体験だった。

誕生の生存割合は、もしかして人間よりニワトリくらいのほうが正しいのかもしれない。産まれた子供をなんとしてでも生かそうとする現代日本の人間社会は、遺伝子をどんどん劣化させている可能性がある。自分のことや、自分の子供たちのことを棚に上げて、そんなことを考えた。

元気に産まれたヒナにもまだハードルがつづく。寒い、熱い、溺れるなどの事故である。我が家では第三期のヒナが、湯たんぽの下敷きになって死んだ。

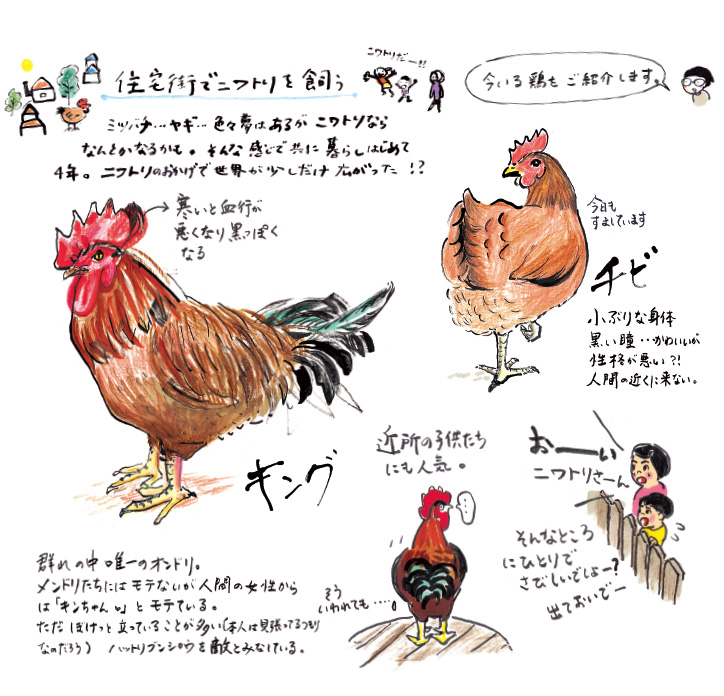

そして最後で最大のハードルが性別だ。オスは卵を産まない上にうるさい。有精卵を作るためにはキング一羽で充分な上に、キングは家族になじんでいるし、性格もまあまあ穏やかである。遺伝子の劣化を考えても、オスのヒナに生きるスペースは残されていない。

雄鶏死すべしだが、ニワトリはヒナの段階でオスメスを見分けるのが難しい。性別を判断するためには、ある程度の大きさになるまで育てるしかない。ひと月も経てば「こいつはオスだな」というのはわかる。わかるのだが、今度はなかなか潰す踏ん切りがつかない。オスっぽいメスかもしれない、などとありもしないことを考えてしまう。生存率五割弱の生き残りレースを勝ち残り、弱々しいヒナ時代から、ふわふわのかわいいヒナ時代、いたずらっ子時代、生意気時代など、ニワトリなりに世界の成り立ちを理解して、生きようと頑張る若鶏と、生活を共にしてきた結果、親近感が育まれているからである。

「いつ食う?」などと話はするものの、結局、踏ん切りになるのは、鳴き声である。オスのニワトリは成鶏になると「時の声」を上げるようになる。コケコッコーというやつだ。最初はまだへたくそで、ココッココーなどと言っているが、近所迷惑な騒音なので、いよいよ実力行使で黙らせるしかない。「時の声」は自らの死刑宣告というわけだ。

孵卵第一期には五羽孵って、四羽がオスだった。なかに性格の荒い攻撃的なオスがいた。そいつを見ていると家族全員がそれぞれ、小学校のクラスいた暴力的なバカを思い出して、不快になった。そのニワトリは誰にも愛されずにさっさと処理された。もし闘鶏に生まれていたら、大切にされたのかもしれない。

一方で、優しい性格のオスは最後まで生き残り、かわいがられていた。豚などの家畜も三代で性格を作ることができると本に書いてあった。気の荒いヤツをどんどん殺して、優しいヤツだけ残すと、養豚場全体が大人しくなるのだという。

我が家の周辺でも、川沿いの工業地帯の中学校はヤンキーが多い。高級住宅街は大人しくて成績がいい。自分たちがどっちに所属しているのかは、深く考えない方がいい。